2025年9月26日,最高人民检察院以“强化刑罚执行监督,着力守护公平正义”为主题,举办第49次检察开放日活动。活动中,大连检察官丁奕竹现场讲述以检察之力助“跳海救人者”减刑的检察官办案故事《拯救者》。

【故事节录】

2023年8月,大连市检察院接到司法行政机关的法律监督申请,案由是为缓刑罪犯小赵(化名)提请减刑,认为其在社区矫正期间跳海救人构成“重大立功”,向相关部门提请减刑后没有得到回应。

申请文书附带的材料中有张光盘,打开后的视频一下子吸引了我:黑夜中的大连星海湾波涛汹涌。镜头远处,一名落水者在漆黑的水面挣扎,危急时刻,一个瘦削的身影冲向海边,边跑边甩掉羽绒服,没有任何适应性准备,就一头扎进了海浪中,汹涌的浪头一次又一次将他淹没……几分钟后,落水者被成功拖拽上岸,两人都瘫倒在岸边。聚拢过来的群众七手八脚地给二人围上衣服,将落水者护送上了救护车,而救人者却摇摇晃晃地站起身,在混乱中离开了现场。

我忽然回想起自己和同事以前都刷到过这个视频,当时热心市民将救人经过用手机拍下来发到网上,引起了社会关注,政府还给予了救人者“见义勇为”嘉奖。

原来,提请减刑的小赵就是去年冬天救人不留名的人!想不到,他竟是一位缓刑的社区矫正对象,这么说,他是“法律的落水者”啊!可是,这份用勇气换来的善举为何没能叩开减刑的大门呢?

带着疑问,我第一时间联系了相关部门,得到了“因法律适用问题而对小赵减刑保持审慎的态度”的答复。但我深知,检察官的使命不仅在于纠错,更在于在法律的框架内寻找正义的最优解。

在部门内部的案情分析会上,有人说“缓刑是‘给机会改过’,看的是人身危险性。减刑是‘奖赏积极改造’,认的是实际表现,该减还得减。”还有人说,“缓刑已经是从宽了,他终究是犯过罪的人。‘可以’和‘应当’之间,如果认定应当,得有十足的依据。”

检察长提醒大家要保持法律的理性和严谨,先别急着下结论。此案在全省没有先例,正因为这样,我们在办案中更要坚决做到程序合法、证据扎实、适用法律精准、经得起检验,践行“三个善于”,让公平正义看得见!

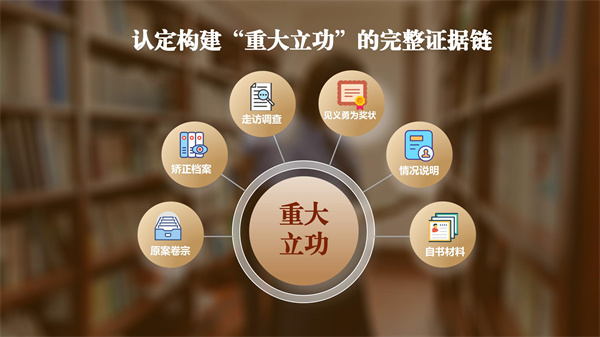

于是我立即开展调查核实工作:一页页审看原案卷宗,逐条印证矫正档案记录,向社区居民调查核实小赵的现实表现。见义勇为奖状、公安机关出具的情况说明、小赵本人的自书材料……所有的调查取证工作都力求严谨细致。但我仍需解决一个关键问题:这次救人,到底能不能构成“重大立功”?

为此,我特地邀请救援专家重回救人现场。事发是在冬天,而现在即使是在夏天,深夜那黑漆漆的海面、凶猛的海浪也让会游泳的我腿肚子发紧。我向专家提出困惑:“很多人说,做好事是人的本能,小赵的行为能算舍己救人吗?”

专家话锋一转:“你看过《泰坦尼克号》吗?”我一愣“看过啊”“那你知不知道,海难落水者大多数都不是淹死的”“那是怎么死的?”“是冻死的。救人的冬日夜晚海水温度不超过10度,风大浪大,5分钟人就会意识模糊,丧失自救能力。普通人即使穿着救生衣,在这样的海况下也自身难保,而你们这个小赵,没有防护、也没有热身,往返80米,他是在跟死亡赛跑,回来了,那是运气,回不来,就是殉难。”末了,专家感叹道“这不是普通的做好事,这是舍己救人,是以命换命!”我猛然意识到,“重大立功”四个字的重量是小赵托起另一个生命所冒生死的重量!

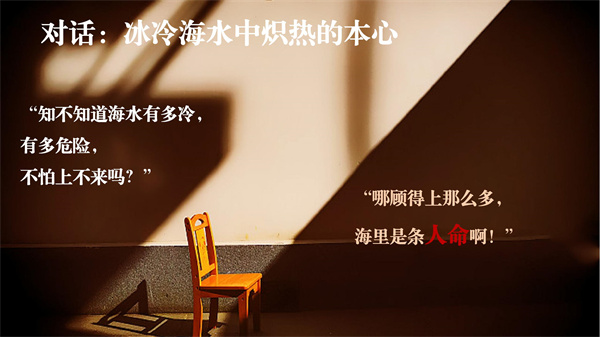

在司法所里我见到了小赵,他低着头,神情中带着一丝怯生和愧疚。我问他当时知不知道海水有多冷,有多危险,不怕上不来吗,他看了看我说:“哪还能想那么多呢,海里是条人命啊!”那一刻,我看到的不是一个罪犯,而是一个曾误入歧途、内心仍保有本善的普通人。我突然明白,这不是情与法的冲突,而是法律本就该认可这样的善行。

为充分倾听各方意见,2023年8月22日,大连市检察院召开公开听证会,听证员在全面了解案件后一致认为,小赵的行为属于重大立功,建议减刑。9月14日,法院开庭审理此案,我代表检察机关出庭发表意见:对此案予以减刑,并非是对小赵过往错误的原谅,而是对他当下善行的肯定,我们办理的不仅是一个人的减刑案件,更是积极回应社会对善行的认可与鼓励,践行‘法安天下,德润人心’的理念,引导崇德向善的社会风尚。当法庭当庭宣布“对小赵裁定减去有期徒刑五个月,缓刑考验期缩减五个月”时,小赵眼里闪烁着泪光,向我们深深鞠了一躬。

【办案检察官感言】

刘杰,大连市检察院刑事执行检察部副主任、四级高级检察官

小赵是那个冰冷海浪中的拯救者,而法律,也可以成为拯救他的力量。我们检察机关所做的,正是让这份力量穿越卷宗、穿透法律条文,在法理情的有机统一中实现公平正义。本案中展现出的司法温度和检察担当,不仅肯定个体善行,也回应了社会对公平正义的期待,真正抵达一个既有规则之严,亦有人心之暖的法治社会。

工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。